スクール特集(近畿大学附属中学校の特色のある教育 #11)

未来を育む大学連携、近畿大学附属中学校の「体験教育」に迫る!

医療現場で「命」を学び、水産養殖の最前線へ! 五感で「本物」を体験する近畿大学附属中学校の6年間。生徒たちの好奇心を刺激し、未来の可能性を広げる学びについて詳しく話を聞いた。

近畿大学附属中学校は、「実学教育」と「人格の陶冶(とうや)」を建学の精神に掲げる近畿大学の附属校である。学力向上にとどまらず、生徒が社会で本当に活躍できる人材に育つことを目指している。特に、近畿大学が持つ豊富な施設を最大限に活用した体験実習は、生徒の興味関心を引き出し、将来自分が進む道を具体的にイメージする上で大きな役割を担う。「体験学習」を通して、どのように生徒の好奇心を刺激し、未来を切り拓く力を育んでいるのか、入試企画部長の原隆博先生と入試企画主任の田代悠先生に話を聞いた。

▶︎入試企画部長 原隆博先生

▶︎入試企画主任 田代悠先生

6年間で「本物の医療人」になる医薬コースの秘密

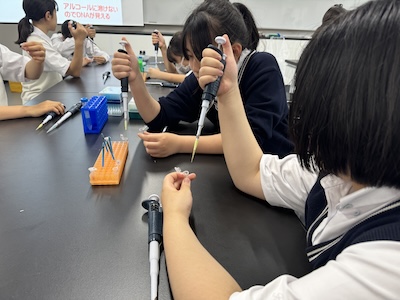

医薬コースは、医療分野への進路を希望する生徒のために、他ではなかなかできない特別な体験実習の機会を設けている。6年間かけて、生徒たちが「命って何だろう?」と深く考えながら、将来は医療人として「骨太」に育つための大切な土台を築くカリキュラムだ。

1年生では、近畿大学奈良病院の施設見学や薬学部への訪問など医療現場の空気に触れる機会を設けている。先進医療が行われている奈良病院や病院を再現した実習施設をもつ薬学部を見学することで医療の世界の広がりを肌で感じることができる。2年生になると、医学部での実習が始まり、医学部生の授業で実際に使用されているシミュレーションラボでの体験なども行われる。また、薬学部にある薬用植物園へ行き、ドクダミ茶やセンブリ茶を実際に試飲する。「うわ、苦い!」と顔をしかめながらも、身近な植物が薬草として使われていることを知り、薬に対するイメージが大きく変わる生徒も多い。薬草の香りを嗅いだり、実際に口にしたりすることで、五感を通して薬の知識を深めていく貴重な時間となる。3年生では、近畿大学奈良病院で実践的な看護体験実習を行う。患者さんの病室に入り、車椅子を押して検査室までお連れするなど、実際の看護業務を体験する。4年生(高校1年生)では、再び医学部でより高度な体験実習に臨む。トレーニング用モデルの腕を使った注射の練習や、縫合の実習など、専門的な医療技術に触れることで、医療への理解をさらに深めていく。まるで本物の医療現場にいるような緊張感の中で、将来への意識を一層高めることができる。

「これらの体験実習は、『命とは何か』『医療人とは何か』という問いを、頭で考えるだけでなく、実践を通して深く考えさせることを目的としています。単に学力を伸ばすのではなく、心も体も『骨太』に育った医療人になってほしいと思っています。そのためには、早い段階から『本物』に触れ、現場の先生方や医療従事者から直接話を聞くことが、一番の近道だと私たちは考えています」と田代先生は話す。

医療の道に進む上で、何が大切なのかという心構えをしっかり持たせることが、最も重要なことであると考えているからだ。実際に、中学校から6年間かけて徹底的な実学教育を受けた生徒の中には、近畿大学医学部へ進学する生徒もいる。彼らは、学力だけではない、困難に直面した時に決して諦めない「強さ」を身につけている。6年間粘り強く学び続け、国家試験も現役で合格する卒業生たちの姿は、中高での取り組みが、彼らの確かな土台となっていることを証明している。医薬コースの生徒たちは、「こんな医療人になりたい」という具体的な目標と誇りを持って、日々学業に励んでいる。

探究心を刺激!「楽しい!」から始まる五感で学ぶ「実学」体験

そもそも体験実習は、「教室の外へ連れて行って、その場の雰囲気や空気感を感じさせることで、何かを学ばせたい」という思いから始まった。生徒たちは「楽しいこと」から学ぶのが大好きだという考えに基づき、「外に連れて行って遊ぼう!」という感覚で、近畿大学の施設を活用した体験実習を積極的に取り入れている。大学の中には、生徒から見ても「面白そう!」と思える施設が数多くある。実際に体験し、何かを得られるのであれば、それは最高の一日になるはずだと原先生は話す。

近畿大学の広大な敷地には、中学生が「楽しく学べる施設」として捉えられる研究施設が充実しており、生徒にとっては、まるで遠足に行くような感覚で施設を訪れることができる。多くの体験を通して、今学習していることが、将来の学びや研究にどのように繋がっていくのかを実感してもらうことが目指すところだ。

例えば、和歌山にある近畿大学湯浅農場でのみかんの栽培実習は、その典型である。2年生全員が参加するこのプログラムでは、5月の剪定作業、7月の間引き作業、そして3月の収穫を体験する。ほとんどの生徒にとって、みかんの木が広がる風景を見るのは初めての経験だ。みかんの花が咲いているのを見るのも初めてという生徒も少なくない。みかんを食べたことがない生徒はいないが、「みかんの花は何色か知っているか?」と尋ねると、ほとんどの生徒が答えられない。白い小さな花が咲き、柑橘系特有の香りがするみかんの花は、多くの生徒にとって新鮮な驚きだった。

花が咲き、花粉で受粉して受精し、やがて果実となって収穫されるまでの過程を実際に目にすることで、座学だけでは得られない深い学びが得られる。さらに、みかんを商品として世に出すには、どのような作業が必要なのか。普段、店頭に並んだみかんしか知らない生徒が、みかんの成り立ちから学ぶことで、今取り組んでいる勉強が、大学での研究という難解なテーマにどのように繋がっていくのかを肌で感じることができる。中学生にとって、大学での学びはイメージしにくいものだが、自分たちが今やっている勉強が、未来の可能性に繋がっていることを実感できれば、学習に対する意識も大きく変わっていくはずだ。

驚きの研究! マグロ養殖から学ぶ「実学」の真髄

近畿大学の建学の精神である「実学教育」は、「どこで使われているかわからないような研究は研究ではない。世の中の人々にすぐに還元できるような、すぐに喜んでもらえるようなものを研究するのが大学の研究だ」ととらえることができる。その象徴ともいえるのが、マグロ、みかん、うなぎ、マンゴーといった、近畿大学が取り組む研究テーマである。生徒にとって身近でイメージしやすい題材であるため、学習への興味を深める大きなきっかけとなっている。

中でも、和歌山にある近畿大学水産研究所での養殖施設の見学は、生徒たちに大きな衝撃を与える。巨大な面積を持つ生け簀で、鯛やヒラマサ、カンパチが悠々と泳いでいる姿は圧巻だ。さらに、生徒たちが驚くのは、そこで働く地元の方々の存在である。魚の大きさや雄雌を分けて選別する作業を、長靴を履き、作業着を着た地元スタッフが行っている。通常、大学で働くのは「先生(教授)」というイメージを抱いていることが多いが、こうした現場で働く方々の姿を目にすることで、地域社会と密接に結びつき、産業として実際に機能していることを肌で感じることができる。大学の研究が学問に留まらず、社会に貢献し雇用を生み出しているという、その規模の大きさを実感できる貴重な機会となっている。

附属校の強み! 大学との連携で広がる、無限の可能性

近畿大学附属中学校の最大の強みは、近畿大学の施設を最大限に活用できる環境である。原先生は、病院、農場、水産試験場など多岐にわたる研究施設が身近にあることは、生徒の学びに活かさないともったいないという思いが強くある。

「大学が併設されており、そこへ進学できますよ」という点が附属校のメリットとして捉えられがちだが、本校では、近畿大学へ進学する生徒は全体の約6割にとどまり、残りの約4割は他大学へ進学している。これは、近畿大学附属中学校から近畿大学への進学は「選択肢の一つ」と位置付けており、生徒一人ひとりの多様な進路を尊重しているから。一番の目的は、近畿大学の充実した施設を最大限に活用し、生徒が「大学で本当にやりたいこと」を見つけ、深く学び、研究し、社会に出てその知識や経験を活かし、世の中に貢献できる人材に育ってもらうことだと原先生は言う。

体験実習は、全生徒が参加するものと、希望者を対象とするものの2種類がある。1年生の早い段階では全員参加のプログラムが中心だが、2・3年生になると、生徒自身が選択する希望制のプログラムが増えていく。その背景には先生方の深い意図がある。「選ぶ面白さや自分で手を挙げて参加する楽しさを、ぜひ生徒に発見してほしい」と原先生は言う。

自分で希望し、実際に参加することで、これまで見たことのない景色が広がる体験をして欲しいと原先生は話す。

さらに、体験実習が「大学での可能性とその大きさ」を生徒に感じさせる上で、非常に有効な柱であると原先生は強調する。まだ中学生という感受性豊かで柔軟な時期に、実際に体験し、見学することには大きな意味があるからだ。自分が大学へ行ったら「こんなことをやってみたい!」「こんなこともできるんだ!」と想像力を掻き立て、大学へ入学後、あるいは社会に出てからの自分を具体的にイメージしやすくなるのは、生徒にとって最大の武器であると原先生は言う。こうした経験を通じて、将来の選択肢が広がり、生徒自身の将来に繋がっていくことを願っている。単なる学力向上に留まらず、人間的な成長と将来の可能性を最大限に引き出す最適な教育環境がここにはあるのだ。

<取材を終えて>

生徒だけでなく、私たち大人も思わず「面白い!」とうなってしまう話がたくさんある。マグロの養殖やみかんの研究といった大学の研究は、単なる学術的な探究にとどまらない。研究結果をもとにベンチャー企業を立ち上げ、商品開発から販売までを手掛け、そこから得た利益をまた次の研究の資金に充てるという好循環が生まれている。研究のあり方だけでなく、今後の日本の経済にとっても大いに参考となるだろう。また、大学の施設を活かした「本物」の体験が数多く用意されている背景には、先生方と大学の教授陣との強い絆がある。近大出身の先生方が、お世話になった大学の研究室を訪ねては、「中学校でこんな授業をやりたいので、ご協力いただけませんか」と直接交渉に上がることがあるそうだ。日程調整や人員・物資の確保など、クリアしなければならないことはたくさんあるが、教え子の熱意を受け、一つ一つ実現させていったという。まさに建学の精神である「人格の陶冶」が脈々と受け継がれている証であり、生徒を思う人間味あふれる先生方の魅力がこの学校の教育を支えているのだと強く感じた。

この学校のスクール特集

自分の視野を広げる経験を中学生から!『グローバル教育』の真骨頂に迫る!

公開日:2024/6/11

自分で夢を描く力が育つ、実学教育の近畿大学と連携した多彩な体験実習

公開日:2023/6/22

大学附属校ならではの充実した環境を生かし、将来設計図を描ける生徒を育成

公開日:2022/6/8

10年の経験を集約した新総合学習が自信をもった進路選択を叶える。

公開日:2021/9/16

人工知能型教材・キュビナ導入に見る、自立した学習者の育成を目指す教育。

公開日:2019/9/4

英語力を磨き、自分を表現する力を育む。 “J−エンパワーメント・プログラム”が登場

公開日:2018/10/2

21世紀の社会に向けて「自立した学習者」を育成

公開日:2017/9/11

未来を生きる力を育む「キャリアデザイン教育」

公開日:2016/9/1

最先端の医療現場を体験、高度な学力と倫理観を身につけた心豊かな医療人を育成

公開日:2016/1/26

ICT教育を通じて、生徒の知的好奇心をしっかりと育む

公開日:2015/5/1