スクール特集(神戸海星女子学院中学校の特色のある教育 #1)

仲間と刺激し合う環境がもたらす確かな大学合格実績

例年、現役生の約3分の1が国公立大学、医学部医学科に進学する神戸海星女子学院中学校・高等学校。安定した好実績を支える教育と女性としての生き方に寄り添う進路指導について、取材した。

阪急王子公園駅から徒歩約15分。神戸の山の手らしい落ち着いた街並みにたたずむ神戸海星女子学院中学校・高等学校は、1952年創立のカトリック系ミッションスクールで、高校入試のない完全中高一貫校だ。

例年、現役生の約3分の1が国公立大学や医学部医学科に合格を果たしている。そう聞くと勉強一辺倒の進学校を思い浮かべがちだが、同校は行事にも力を入れ、選択授業としてフランス語を開講するなど、多様な学び、体験を重視している。進路指導では、毎年約20名の卒業生を招き、進路ガイダンスを実施するなど、生徒が将来の姿を具体的に思い描ける機会を提供している。同校の教育について、広報部長の秋山伸彦先生に話を聞いた。

▶︎広報部長 秋山伸彦先生

それぞれが自分の「やりたい」に全力で取り組む環境

2025年度大学入試では、同校の卒業生130名のうち約3分の1が国公立大学や医学部医学科に現役合格した。医学部医学科への合格者は既卒生を含めると24名にのぼる。これらの数字は例年大きく変わらず、安定した好実績を示している。背景には、生徒同士が互いに刺激し合う学びの環境があると、秋山先生は語る。

「目標を高く掲げ、チャレンジ精神が旺盛な生徒が多いのが本校の特長です。英語やフランス語の実用検定などにも熱心に取り組んでいます。今までにも数学・地理オリンピックや模擬国連などに参加しました。『あの子が頑張っているから私も』と自然にやる気を引き出せる雰囲気が、本校にはあります。それが国公立大学をはじめ難関大学への合格実績につながっているのではないでしょうか」

さらに同校では、文系と理系の志望がほぼ半々で、国公立大学進学者に限ると理系の比率が高いという。理系を志す生徒が多い理由について、秋山先生は理数系科目の授業時間が多いことに加え、実体験を重視した教育方針を挙げる。

「物理・生物・化学ごとに実験室を設けており、実験助手を配置して安全に取り組める体制を整えています。特に中学では、学びの難しさと楽しさを実感してもらいたいと、教科書に載っている実験・観察を基本に数多く行うようにしています」

一人ひとりの進路を支える選択授業

多くの生徒が難関国公立大学や医学部医学科を志す一方で、私立大学の文系学部を目指す生徒や、芸術など専門分野に力を注ぐ生徒も少なくない。進路指導の方針について、秋山先生は次のように語る。

「学校はあくまで生徒のやりたいことを尊重し、進路について誘導することは一切ありません。大学合格をゴールにするのではなく、その先を見据えて、生徒一人ひとりが自己実現できるよう伴走することを大切にしています」

こうした進路指導に加え、女子だけというジェンダーバイアスの少ない環境があるからこそ、生徒たちは自分の興味を自由に追求できる。それが多様な進路の実現につながっている。

多岐にわたる進路を支えるため、高校では幅広い選択授業を設定。希望人数が10名ほどの少人数であっても、できる限り開講しているという。効率を優先して授業数を絞る学校も少なくない中で、「生徒の将来の可能性を広げるためには、小規模でも開講する価値がある」という同校の姿勢が表れている。生徒にとっても、自分の進路に合わせて授業を組み立てられる安心感は大きな支えとなるだろう。

効率性よりも柔軟性を重んじ、主体的な学びを支えるこの学習環境は、同校の大きな特色であり、進学実績を支える基盤ともなっている。

基礎学力・学習習慣の定着を支えるきめ細やかな指導

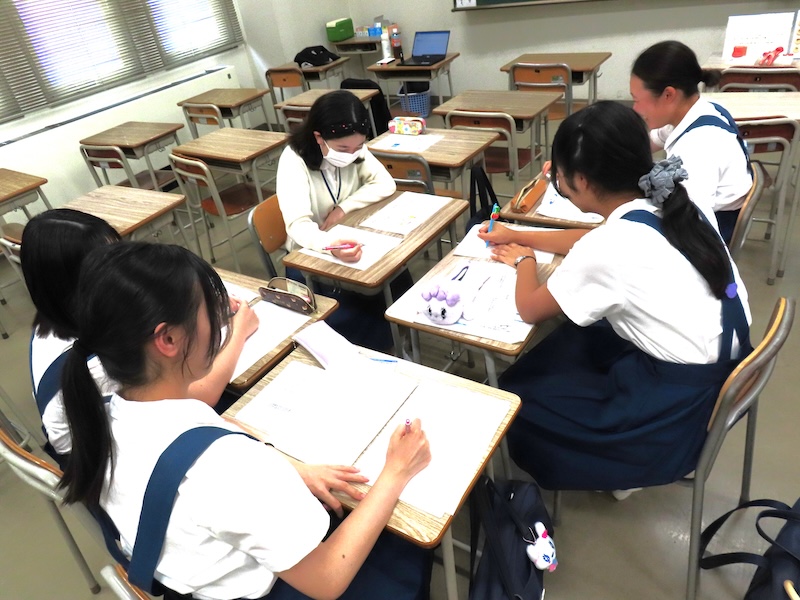

同校では、生徒が幅広い進路を選べるよう、中学校では特に基礎学力の定着に力を入れている。各教科で課題を出し、小テストを頻繁に実施。教員に気軽に質問できる体制も整えている。

「職員室に質問に来る生徒の姿は毎日のように見られますし、定期試験前になると行列ができるほど。特に理数系の質問が多く、先生方も丁寧に答えています。わからないところをその日のうちに解決できる環境は、生徒にとって大きいと思います」と秋山先生は説明する。

夏休みには英語・数学や学年によっては他教科を加えた補習を1~2週間実施。中1では指名制、中2・3では、指名制+希望制、高1〜高3は希望制で必要な生徒がしっかりと基礎を固められる内容だ。さらに、中2・3では週1日、放課後に英語と数学の希望補習も行う。

また、基礎固めと並行して、中学では学習習慣の定着にも力を注ぐ。その中心となるのが中1での「to doリスト」の取り組みだ。これは、毎週配られるプリントに生徒が日ごとの時間割や宿題の内容、学習予定を書き込んで提出し、担任がチェックして返却するというもの。

「担任にとっては毎週のチェックは大変ですが、この取り組みを通して生徒が自分で学習や日々のスケジュールをコントロールできるようになることは、後の大きな成長につながります」と秋山先生。

さらに、定期試験に向けた学習計画表作成のサポートもある。こうしたきめ細やかな指導により、生徒たちは早い段階から自律的に学びを進める姿勢を身につけていくのだ。

中高6年間で「女性としての将来」を考え育む

同校では、将来の進路の参考にしてほしいと、中学段階からキャリア教育を始める。中3では、大学の学部学科調査のほか、企業訪問を実施。グループに分かれて、医療機器メーカーのシスメックスや竹中工務店、日本銀行本店などを見学する。

「子どもたちにとって、仕事の世界は見えにくいものです。実際にオフィスを訪れ、社会人の働く姿を見ることで『会社ってこういう場所なんだ』と実感することができます」と秋山先生は話す。

そのほか、酒蔵や食品メーカーなど地域企業への訪問で、製品企画のワークショップに挑戦する機会もあった。こうした経験を通じて、生徒は職業や社会とのつながりを具体的にイメージできるようになる。

また、中3から、各大学の特徴や入試方式、指定校推薦枠の一覧、進学実績、卒業生の合格体験記などをまとめた『進路の手引き』を制作し、配布している。

「毎年、進路指導部が編集し直し、直近の卒業生の体験記を掲載しています。身近な先輩がどのように勉強し、合格したかが分かるので、生徒は熱心に読み込んでいますね」

高校では1・2年を対象に、大学での学びや自分の将来像を具体的に考えるためのプログラムを展開。11月には神戸大学の教員による出張授業を実施する。

「文理を問わず先生方が来られます。生徒は事前に希望を出し、興味のある授業を受けます。大学の学びや研究内容を直接知る貴重な機会で、控室まで質問に行く生徒もいるほど。進路選択に大きな刺激になっています」

さらに、毎年20名ほどの卒業生が母校を訪れ、後輩に自身の体験を語る『OG進路ガイダンス』も行われている。

「20代後半から40代までの卒業生から、高校時代の学び方や大学での研究、就職、結婚・出産・育児まで、幅広い話を聞けます。同じ校舎で学んだ先輩だからこそ、生徒にとって身近なロールモデルとなっています」と秋山先生は語る。

このガイダンスの意義は、在校中に同じ体験をした卒業生が、後輩のために再び学校を訪れていることからもよくわかる。

身のまわりの困りごとからグローバルな社会課題の解決に挑む「探究ラボ」が始動

同校は2025年度から、新たに放課後や長期休業中の課外活動として「探究ラボ」を導入した。中1から高2までを対象に、本校で実施する。医療保健や地域課題にグローバルな視点で解決を考える講座を中心に、兵庫県や大学が主催する探究プログラムに多くの生徒が参加している。

導入の理由について、「探究活動に取り組むことによって、カトリック校として共感性や批判的な思考力・誠実性などの非認知能力を育むと共に将来のキャリアを考える機会にしたいと考えました」と秋山先生は語る。

「この夏に高校生が参加した大阪大学との高大連携プログラムでは、他校の生徒とチームを組んで課題に挑戦し、賞を獲得した生徒もいます。人と協力して成果を出した経験は大きな成長につながり、進路を考える手がかりにもなるでしょう」

今後は、神戸海星病院とも連携したプログラムも計画中だ。こうした探究型の学びを、大学入試の総合型選抜や学校推薦型選抜に生かすことも視野に入れている。

<取材を終えて>

取材に伺った日は、ちょうど体育祭予行の前日で、生徒たちは総出で準備に励んでいた。運動場でテントを組み立てるために機材を分担して運ぶ姿や、運営について真剣に話し合う様子からは、自ら主体となって行事に取り組む姿勢が伝わってきた。こうした姿勢は体育祭だけでなく、文化祭など他の行事でも同じだという。

近年、私立校では共学化の流れが進み、阪神間でも別学校が共学化に踏み切っている。その中で、あえて別学を選ぶ理由はどこにあるのか。この日、目にした生徒たちが主体性と情熱をもってのびのびと学校生活を送る姿は、その答えのひとつだと感じた。体育祭や文化祭は受験生も見学できる。ぜひ足を運び、この生き生きとした姿を直接見てほしい。