スクール特集(四條畷学園中学校の特色のある教育 #10)

揺るぎない信念が創る未来―四條畷学園中学校100年の歩み

建学の精神「報恩感謝」と、教育理念「人をつくる」という揺るぎない信念が、時代を超えて受け継がれる。その教育に込められた情熱と、未来への挑戦を追う。

創立から100年という節目を迎え、先生方の熱い思いに触れる機会を得た。この学校の教育は、単なる知識の伝達ではない。建学の精神である「報恩感謝」と、教育理念である「人をつくる」という揺るぎない信念が脈々と受け継がれてきた、まさに人間教育そのものだ。創立者の先見性、それを現代に具現化しようとする先生方の情熱がこの教育を支えている。四條畷学園中学校の堀井校長先生、山田副校長先生、小椋教頭先生、中司広報部長先生にお話を伺った。

100年前から続く、教育の原点

創立者・牧田宗太郎は、貧しい時代に7人兄弟を育ててくれた母への感謝を胸に、母のように素晴らしい人を育てることこそが御恩に報いる道だと考え、「報恩感謝」を建学の精神と定めた。当時の日本の教育は画一的で、形式的になりつつあることに、強い危機感を抱いた宗太郎は、欧米の教育を視察するために海を渡った。学びを進める中で出会ったのは、生徒が自信を持ち、主体的に行動することが重要と説く教育であった。とりわけ、イギリスのウィンチェスター・スクールで掲げられていた「manners makes man(礼儀は人をつくる)」という教育モットーに深い感銘を受け、これを教育理念に掲げ、学校を創設した。

堀井校長先生は、創設者の先見性について次のように語る。

「100年以上前に、生徒たちの自発性を重んじること、自信を持って主体的に行動する、いわばアクティブラーニングの重要性をすでに説いていました。多様化が叫ばれる現代よりもはるかに前、宗太郎は学力だけでは社会を生き抜いていけないことを見抜いたのです。単なる数値や結果に縛られず、人間としての総合的な能力を育むことこそ、教育にとって最も大切だと考え、学校を創設しました。この理念は、今も本校の教育の根幹を成しています。100年という節目にあたり、創設者の思いを振り返り、自信を持って後世に伝えていくことが私たちの責務だと感じています」

さらに校長先生は、「観点別評価」について、こう説明する。

「例えば通知表。点数だけでは、その生徒のすべてを測ることはできません。社会に一歩踏み出したとき、人と円滑に意思疎通する力や、困難に立ち向かう力などのいわゆる人間力は、到底点数では表しきれないのです」

同校の「観点別評価」では、数値にとらわれず、生徒一人ひとりの個性を尊重する評価を実践している。

▶︎堀井校長先生

特色のある教育が育む未来への力

四條畷学園中学校の教育を語る上で欠かせないのが「国際理解教育」と「探究教育」である。これは、建学の理念を土台に、現代社会に不可欠な新しい要素を融合させたものだ。

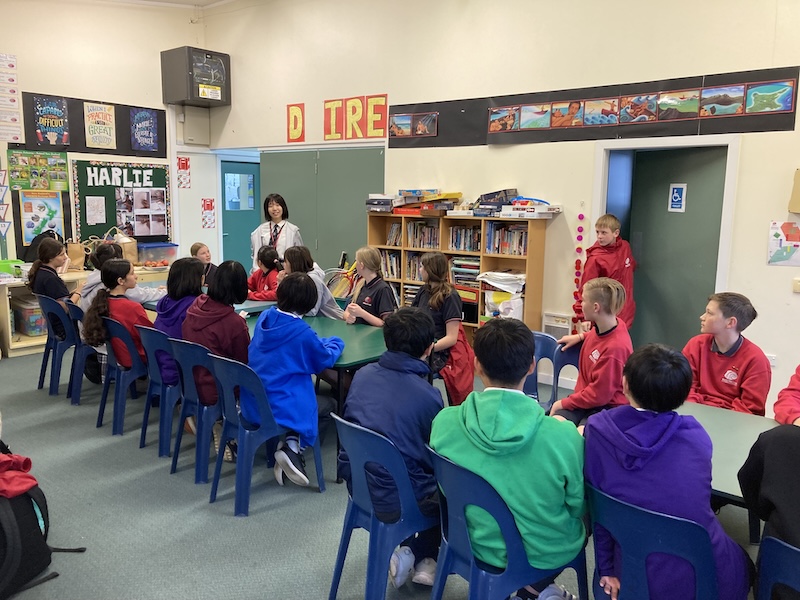

まず、国際理解教育では、約30年間続くニュージーランド研修を実施している。中学2年生の希望者を対象に、夏休みの2週間、現地の中学校に通い「完全相互交流」を行う。これは、生徒も教員も一人一家庭にホームステイをし、ホテルは一切使わないというものだ。さらに、ニュージーランドの生徒や教員が日本を訪れる際は、同じ相手の家庭に滞在を受け入れる。互いの家庭での生活を共にすることで、単なる短期留学では得られない深い異文化理解と絆が育まれるのだ。

山田副校長先生は、自身が30代で参加した際のエピソードを教えてくれた。英語が苦手で当初はためらっていたが、スマートフォンがなかった当時、辞書を片手に片言の英語で何度もコミュニケーションを試み、自室にこもらず、家人が寝るまでリビングで交流を続けた。

「異文化理解には、完璧な英語力よりも、積極的に関わろうとする心が大切だと実感しました。また、現地の人に日本のことについて尋ねられた際、日本の文化を深く理解していないことに気づき、見つめ直すきっかけにもなりました。生徒は生徒、大人は大人同士、音楽、スポーツ、食事など世界共通の話題は沢山あります。あちらが日本に滞在中には、自宅に来てもらい過ごした経験は何にも代えられない貴重な体験です」と語る。

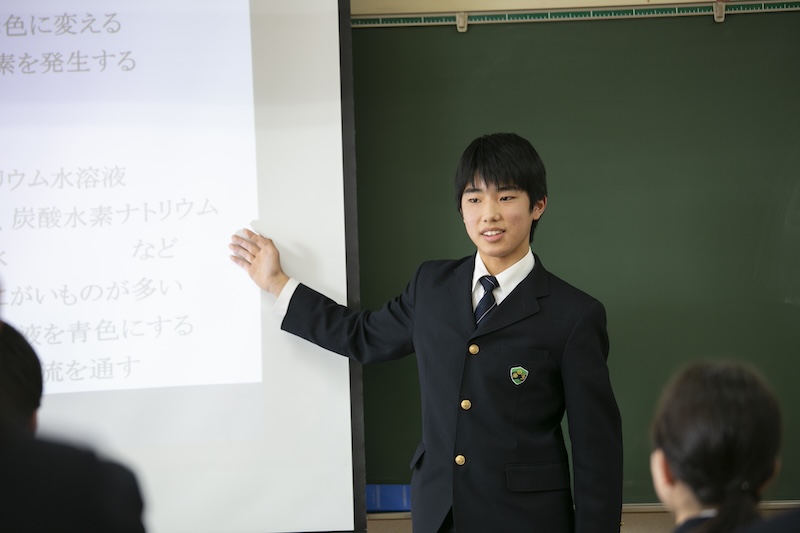

次に、探究教育では、生徒が自ら問いを立て答えを探し、発信する力を育む。小さな「できた!」を積み重ね発表とフィードバックを繰り返す中で、挑戦する勇気や表現する力を伸ばしている。

小椋教頭先生は、探究教育の役割をこう語る。

「中学校の3年間は『人をつくる』という意味では完成形ではありません。学んだことや気づきを“種”として植え、次のステージで力に変えていけるよう送り出すことが大切だと思っています」

▶︎ニュージーランド研修

▶︎山田副校長先生

▶︎小椋教頭先生

温かさと信頼が支えるアットホームな環境

生徒、保護者、教職員が一体となった、温かい「ファミリー」のような関係性も同学園の大きな特徴の一つだ。校章にも描かれている「楠木の葉」は、生徒・保護者・教職員の三位一体を象徴し、その中心に束ねられた「菊の花」が温かな絆を表している。

「数学の先生いませんか?」と、自分の担任の先生がいなくても気軽に職員室を訪ねる生徒の姿は、信頼関係が築かれている証だ。どの先生にも安心して相談ができる環境がある。また、教職員の約3分の1が学園の卒業生であることも、居心地の良い雰囲気を生み、教育への情熱をつなげている。

変わらぬ理念が、次の100年を拓く

時代の流れが揺れ動く現代においても、100年間大切にしてきた「ぶれない理念」は、揺るぎない道しるべとなっている。

堀井校長先生は、この理念が持つ重要性について力強く語る。

「偏差値が重視される時代もあれば、多様性が尊重される時代もあります。しかし、どんな時代でも『人をつくる』という理念こそが、教育の土台です」

100年という歴史を振り返り、新たな一歩を踏み出す同学園は、創立者の想いを胸に、生徒、保護者、教職員、そして地域の人々と共に、次の100年を歩み続ける。この学校は、単なる学び舎ではない。時代を超えて「人」を育み、未来を拓く、揺るぎない信念の場なのだ。

<取材を終えて>

学校に足を踏み入れると「こんにちは!」と声をかけてくれる礼儀正しい生徒たち。創立100年を迎える歴史の重みとともに、それを支える先生方のゆるぎない教育への情熱を強く感じた。100年前に既に、欧米ではスタンダードとされていた「自分が自信を持って主体的に行動することが大切だ」という考え方を日本へ持ち帰り、時代を経た今でも変わることなく受け継がれ、先生方一人ひとりに深く根付いていることに驚いた。生徒を心から思う温かい教育は、観点別評価や、実践的な探究教育、そして30年間続くニュージーランドとの国際交流に表れている。特に印象的だったのは、生徒と先生の間に築かれた家族のような信頼関係。この学園の持つ「ぶれない教育」の真髄は、こうした温かい絆の中にあると実感した取材となった。

▶︎ニュージーランド研修