スクール特集(常翔啓光学園中学校の特色のある教育 #6)

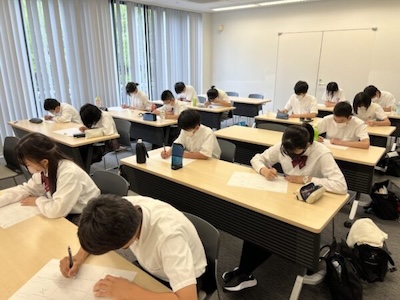

特進選抜コースから輝く未来へ! 中学から国公立大学を目指す少人数教育

26名中14名が国公立大へ!生徒の『行きたい』を中学から徹底的に引き出す、きめ細やかなキャリア教育と学習サポート。潜在力を開花させ、確かな成果へ導く声掛けは何か? 話を聞いた。

2025年度入試は過去最高の実績となった常翔啓光学園。中でも、特進選抜コースは、少人数クラスで、生徒一人ひとりに寄り添う教育を実践している。その結果、大阪大学1名、神戸大学1名、大阪公立大学2名と同コース卒業生の半数以上にあたる14名が国公立大学へ進学するという素晴らしい実績を挙げた。これは、単に学力を高めるだけでなく、生徒の将来に対する意識を育むための綿密なキャリア教育と個別指導に秘密がある。「大学は漠然と行くもの」と考えている生徒に対して、中学1年生から大学を意識させ、学習意欲を高めるための様々な『仕掛け』を施してきた。その教育の中身について、担任の仲村政輝先生に詳しく聞いた。

▶︎仲村政輝先生

『なんとなく』を『行きたい』に変える中学からの大学への意識づけ

入学したての生徒たちに、「将来は大学へ行くのか?」と尋ねると、ほとんどが「行くと思う」と漠然と答える。あたりまえかもしれないが、大学がどのような場所で、何を学ぶのかについてしっかりとイメージを持っている生徒は少なく、その「なんとなく行くと思う」というのが正直なところだ。特進選抜コースでは、その『なんとなく』を、中学1年生の早い段階から、大学がどのようなところなのかを生徒たちの目線に合わせて、少しずつ丁寧に伝えていく取り組みを導入している。

「まず、大学には大きく分けて『理系』と『文系』があること、そしてその中に多くの『学部』や『学科』があることを説明します。また、高校までの勉強と異なり、大学では自分が選んだ一つの分野を、専門的に深く、集中的に学ぶ場であることを詳しく伝えています」と仲村先生。

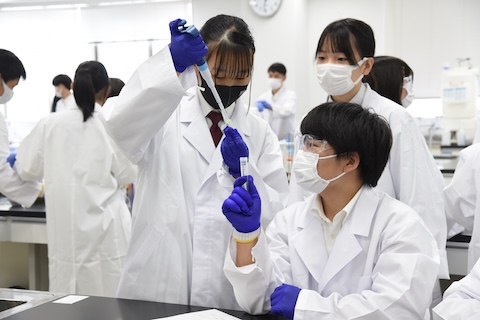

この理解を深めるために、独自の取り組みとして、提携している大学への多くの訪問機会を設けている。直接大学のキャンパスに足を踏み入れることで、生徒たちは大学教員や現役の大学生から、リアルな大学の雰囲気を肌で感じている。以前、農学部で「災害時の食事」というテーマについての講義があった時のこと。非常時にパンだけでいいのか、温かい食べ物が欲しいよねなど、中学生にも身近で分かりやすい話題で、生徒たちの理解が進み、より一層興味を膨らませることができた。講義後には、大学の施設を見学し、学食で食事をするなど、大学が単なる講義や勉強の場という堅いところではなく、将来自分が大学生活を送っている姿を想像できるような場所だと、心に深く刻み込まれる。

「中学生の時は、農学部といっても、当然よくわからないのですが、高校になった時に『あれは農学部だった』、『食品も農学部に入るのだ』などと振り返る中で気づきがあります」と仲村先生は、生徒の成長に繋がる実感を語る。

さらに、学校全体で、生徒たちの興味・関心を引き出すための環境が整っている。遠足や修学旅行といった学校行事においても、体験を通して新しい発見や学びを得る機会を多く設けている。例えば、地域の産業や文化に触れることで、将来の進路選択に繋がるヒントを見つける生徒も少なくない。

中学3年生では、全員が卒業研究を必修としている。生徒は各自で好きなテーマを選び、関連する本を読んで内容をまとめたり、実験を行ったりして、その成果を発表する。この主体的な探究学習により、生徒たち自身の『好き』や『得意』がわかるきっかけとなる。特定の学問分野へと結びつくヒントとしてアドバイスもしている。例えば、「このテーマは法学部に通じる」「理系の中でも機械工学に繋がる」と具体的な方向性が見えてくるのだ。高校に進学すると、この卒業研究の経験を踏まえ、各学部の内容についてさらに詳しく説明し、実際に大学を見学することを積極的にすすめている。オープンキャンパスへの参加も推奨しており、予約が必要な国公立を先に、予約なしで参加できる私立大学を後に見学するといった、情報収集のための助言も行っている。

タイミングを逃さない国公立大学受験への強い動機づけ

高校1年生で実施される模試では、志望校と学部学科を記入する必要があるため、この時期に合わせ、大学の事例を示しながら、詳細な説明がある。

「色んな学部が揃っていて、少し身近な地方の大学をピックアップし、大学のホームページを一緒に見ながら、自分に合う学部はどれか考えさせました。単に説明するだけでなく、生徒たち自身が情報を収集し、自己分析を行う第一歩となります。次に、仮で良いので第1志望校を決めるようにと伝えます。仮が現実になる生徒もいれば、違うと思えば、違うなりの答えが出てくるので、再度志望校を調べるきっかけとなり、生徒にとって大きな意味を持ちます」と仲村先生は語る。

高校2年生になると、文系・理系を選択する時期が来るため、ほとんどの生徒が自身の方向性を明らかにしている。最終的に、生徒の志望校が固まるのは、高2の後半から高3の最初だ。この時期には、より細かく入試情報や学習計画について、生徒一人ひとりに合わせたアドバイスが行われる。

また、学校で複数回開催される進路ガイダンスのタイミングを逆算し、事前にホームルームで志望校についての話をする。ここで、仲村先生は生徒の主体性の大切さを強調している。

「情報やアドバイスを必要としている生徒に伝えると心に響きます。生徒が自分にとって意味があると思うと話が身に入るからです。生徒が困ったときに、『どうしたらいいですか?』と質問してくるのが望ましい形ですが、生徒が『今、まさにこれが必要な情報だ』と感じるタイミングを見計らって、話すようにしています」と仲村先生は語る。この見極めは、日頃の生徒との密なコミュニケーションと、生徒一人ひとりの学習状況や心理状態を把握しているからこそ可能となる。

効率的な学習習慣の確立! 場所と時間を決める大切さ

帰宅後の勉強時間をなかなか確保できない生徒も多い。そのため、中学生のうちから、放課後に自習室を利用するようすすめている。高校生になるとさらに積極的に、「学校に残って2時間勉強してから、家に帰ってゆっくり過ごしなさい」と自習室の利用を促している。これは、自宅にありがちな誘惑から生徒を切り離し、集中して学習に取り組む時間を確保させる工夫である。

仲村先生のこれまでの経験から、さまざまな方法を試した結果、最も効果的だと感じた方法は、勉強する場所と開始時間を固定することだ。これは、校長先生が提唱していたアドバイスを実行したものである。

「学校の自習室、家、塾の自習室、図書館、時間貸しなどのワークスペースなど、色々な場所で勉強している生徒がいます。そこに開始時間を決める。曜日ごとのスケジュールを把握し、計画表を立てさせました」と仲村先生はその方法を説明する。

時間はどうやって確保するのだろう? という疑問も湧くが、高校2年生や3年生になると受験を本格的に見据え、自分で大まかなスケジュールを立てられるようになるという。学校が休みの日は、午前8時半に学校で勉強すると決めたら、その時間に学校へ来て勉強を開始する。午後からは塾へ行って自習室で勉強するなど、たとえ通学時間があっても、開始時間を決めて勉強を始めることが非常に大切だと、徹底して伝えている。特に高校3年生の夏休み前にはこの話を重点的に行った結果、実践した生徒から成績が伸びたという確かな手応えがあると語る。

さらに、仲村先生は、「『時間と場所』に加え、どの『教材』を勉強するかを決めていなければ意味がありません」と強調する。特に高校3年生には、「夏休みに何を勉強するのかを先に決めておかなければもったいない」と、よく伝えていたそうだ。平日は学校での授業があるため、夏休みにしかできない腰を据えて取り組むべき勉強内容を生徒に決めさせ、それを教員に報告させることで、『何を勉強したらいい?』という漠然とした質問は出なくなった。どの教材で勉強するかが決まっていれば、あとは行動あるのみ。その教材は、生徒自身が選んだものだったり、先生と相談して決めたりしている。仲村先生は生徒に、「プロの言うことは、だまされたと思って一度やってみて」と信頼に基づいた力強い言葉をかけている。

国公立大合格を掴む「総合力」

国公立大学を受験するためには、原則として5教科すべてを幅広く学習する必要がある。大学入学後、理系であれば数学・理科・英語、文系であれば社会・国語・英語が主に必要となる。しかし、これらの科目を深く理解するには、すべての基礎となる国語力が不可欠だ。どの専門分野に進んでも、講義内容を日本語で理解する能力は必須だからである。

「全科目を幅広く勉強してきた生徒と、科目を絞って勉強した生徒を比較すると、全科目を勉強してきた子の方が、圧倒的に知識が広い。偏りがないため、社会に出てから直面する未知の事柄にも対応しやすく、その強みを発揮しやすくなります」と仲村先生は語る。

「例えば、『理系で国語ができればどれほどすごいか』、『文系で数学ができればどれほどすごいか』を生徒には伝えています。

論理的思考の理系出身者が、自分の理論を幅広く他者に説明できる言語力があり、表現力豊かな文系出身者が論理的な思考もできると、秀でた賢さを感じる。私自身、私立大学の理系出身で数学の教員ですが、社会科など専門外の分野については深く知らないこともあります。国公立大学、特に難関校であれば、その総合的な学力は他の追随を許さない絶対的な強みとなります。このように日々生徒に伝えながら、『受験に必要だから5教科を一生懸命勉強しよう』と促すことで、生徒たちは納得し、学習に向かう姿勢を見せます。結果、迷うことなく志望する国公立大学へ合格しました」と仲村先生は熱く語った。

<取材を終えて>

合格実績を伸ばし続ける常翔啓光学園。中学校から国公立大学を見据える特進選抜コースには、どのような「仕掛け」があるのかと興味深く取材を進めた。そこにあったのは、学歴を重視した単なる詰め込み教育ではなく、柔軟な思考力を持つ中学生のうちから自分の将来を見据え、自らの興味を見つけて学習意欲を高める工夫だった。漠然とした「大学」を「行きたい場所」へと変える仕掛けが随所に散りばめられていたのが特徴だ。印象的だったのは、生徒と伴走してくれる先生方の手厚いサポート体制。適切なタイミングでの声かけ、そして何より仲村先生の力強く情熱的なアドバイス。生徒たちは安心し、自信をもって学習へ励むことができているのだと強く感じた。大学へ進学した後も、中・高で培った、社会で通じる総合力を生かして羽ばたいている生徒たちの姿が想像できる、そんな取材となった。