スクール特集(雲雀丘学園中学校の特色のある教育 #12)

データサイエンスに基づいた探究活動。雲雀丘で育む「未踏の時代を生き抜く力」

他校に先駆けて、探究活動に注力してきた雲雀丘学園中学校・高等学校。2025~2026年度にかけて、高校での探究の授業を大きく変える。データサイエンスの視点から展開する新たな探究の取り組みについて取材した。

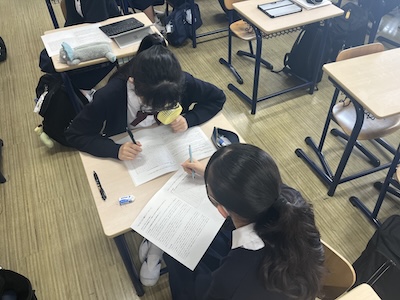

「探究」という言葉が一般的になる前から、社会と連携し、生徒の主体的な学びを進めてきた雲雀丘学園中学校・高等学校。2024年度の「高等学校DX加速化推進事業(以下、DXハイスクール)※」と「HYOGOグローバルリーダー育成事業※」の2つの事業の採択を機に、探究活動をより発展・深化させる。情報科主任で新領域授業委員会の委員長を務める林宏樹先生に話を聞いた。

※DXハイスクール:デジタル等成長分野を支える人材育成の抜本的強化をめざし、情報、数学等の教育を重視するカリキュラムを実施するとともに、ICTを活用した文理横断的な探究的な学びを強化する高校などに対して環境整備の経費を支援する文部科学省の事業

※HYOGOグローバルリーダー育成事業:探究活動の充実を目指し、社会の課題発見・解決に取り組み、最先端の学びによりグローバルに活躍できる人材育成を目指す兵庫県の事業

▶︎情報科主任 新領域授業委員会委員長 林宏樹先生

データサイエンスを基盤に、より専門性の高い探究活動を展開

--2024年度に「DXハイスクール」と「HYOGOグローバルリーダー育成事業」の2つの事業に採択されたと聞きました。この2つの事業の違いと応募された理由を教えてください。

2つの事業の違いは、簡単に言うと「DXハイスクール」は探究の人材育成をメインとする文部科学省による事業、「HYOGOグローバルリーダー育成事業」は文系の探究人材を育てるための兵庫県の取り組みです。どちらも、探究活動をはじめとした学びを充実させるために必要な環境整備費の支援を受けられる事業となります。

本校では、長年にわたって理系・文系を問わず、幅広い分野で探究活動を行ってきました。今回の2つの事業は、そうした活動をさらに発展・深化させていくための“両輪”になると考え、応募を決めました。

--今回の採択で、どのように探究活動は変わるのでしょうか?

まず高1で全員がしっかりとエビデンスを持って探究活動に取り組める素養を培った上で、高2で理系・文系の専門的な知見を活かした探究活動をしようと、今新たなカリキュラムを作成中です。

具体的には、高1で週2時間実施していた『探究総合』を、それぞれ週1時間ずつ高1と高2に振り分け、高1では『データサインエンス探究基礎(以下DS探究基礎)』、高2では『データサイエンス探究実践(文系・以下DS探究実践)』『理数探究実践(理系)』『情報探究実践(理系)』と、2年間で取り組む形にします。

--高2でも探究の授業を設けるのですね。

高1の1年間しっかりと学ぶことで、2年生になる頃には社会課題を見出す力や、それに対する解決策を模索する力も格段に伸びます。それにより、さらに深みのある探究ができるようになります。

また、高1の時点では、自分が文系・理系のどちらに向いているかは、なかなか分からないものです。高2の文理選択を見据え、「本当にやりたいことは何か」「自分の特性はどこにあるのか」を、1年間学びながら考えていく。その経験が、探究の専門性を高めてくれます。だからこそ、探究の専門的な深化を目指し、最終的なまとめは高2でやるべきだと思いました。

“課題を発見する力”を磨く、高1『DS探究基礎』

--高1の『DS探究基礎』について教えてください。

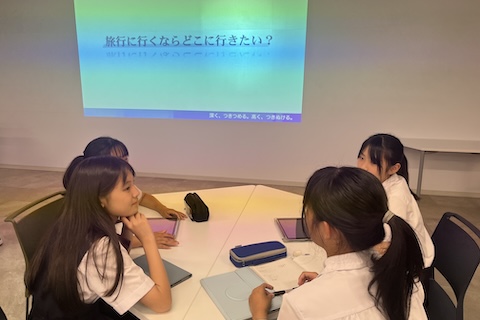

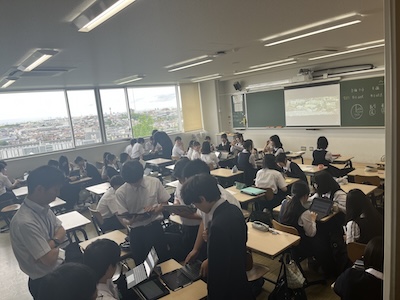

高1生全員を対象に週1回、1年を通して行われる授業で、情報科・国語科・数学科の教員が連携して実施します。生徒たちは、データを用いた分析手法や探究活動の基本的な流れを学び、最終的には、自分で選んだテーマに基づいて統計グラフを活用したポスターを制作し、発表してもらいます。

--テーマはどのように決めるのでしょうか?

探究するテーマは自由ですが、基本的には「身の回りのことを題材にしてみよう」と声をかけて、部活動や趣味といった、日常的に関わっていることから課題を見つけ出してもらうよう促しています。

過去の『探究総合』では、部活動を題材に、得点を取るための戦術をデータで分析した生徒や、趣味である音楽を取り上げて、ランキング上位の楽曲にはどのような傾向があるのかを探った生徒もいます。

--音楽も探究のテーマになるのですね。

音楽をテーマに選ぶ生徒は多いんですよ。ちなみに探究活動を行う上で、一番の鍵となるのがデータ化。音楽には、コード進行や音符、曲の長さ、速さ(BPM)など、さまざまなデータ化できる要素があり、データの視点から探究しやすいテーマでもあります。たくさんのデータの中から、自らが設定した目的に応じて、「何を”人気の指標“として扱うか」を生徒一人ひとりの独自視点を取り入れて考えて取り組んでもらっています。

--では、選ぶ指標によって、同じテーマでも全く異なる結論が導き出される可能性があるのでしょうか。

そうですね。実は、それが狙いのひとつなんですよ。探究活動を通していろいろな考え方や見方があることを学んでほしいと思っています。

高1では、探究の知識・技能を身につけ、「課題を発見する」ことに重点を置いています。解決までを求めるのではなく、「問いを立てる力」を育てる、いわば「プレ探究期間」という位置づけです。そして、高2ではその問いに対する解決策を探る「課題解決」のフェーズに進みます。

高2では理系・文系合わせて5つの探究の授業を設定

--次に、高校2年生で取り組まれる探究の授業についてお伺いします。2026年度から文系では『DS探究実践』という授業が始まると伺いましたが、文系でもデータを活用した探究を行うのでしょうか?

はい、もちろんです。そもそも文系の研究でも、これまでも普通にデータを使っています。世間的にはまだ「データ=理系」というイメージが根強いですが、それ自体が大きな誤解です。そういう間違った先入観を変えていきたいと思い、文系でもデータサイエンスを大きく打ち出した『DS探究実践』という授業を、2026年度に新たに始めることにしました。

--具体的にはどんな取り組みになる予定でしょうか?

『DS探究実践』では、3つの分野に分かれて取り組んでもらう予定です。

1つ目は『生活科学実践』。これは家庭科と芸術科の教員が中心になって、福祉などの生活に関わる課題をテクノロジーでどう解決できるかを考えていく授業です。

2つ目が『スポーツ科学実践』。保健体育科の教員がメインとなって、スポーツとデータサイエンスを掛け合わせて取り組みます。

3つ目は『地域科学実践』で、地理歴史・公民科の教員が中心となり、GIS(地理情報システム)などの地図データを活用して地域課題に向き合ってもらいます。

いずれもAIやGISなどの先端技術も使って、まずは設定した問いに対してデータを集めてもらいます。でも、ただやみくもに収集しても意味がありません。「どのような目的でそのデータを収集するのか?」「どのような分析手法が適しているのか?」ということを想定し、AIやGISなどのデジタル技術を用いて、新たな知見を見出してほしいと思っています。

--理系ではどのような探究の取り組みを行う予定ですか?

理系では、2つの探究の授業を設ける予定です。ひとつは『理数探究実践』といって、自然科学を題材にした課題研究を行います。もうひとつが『情報科学実践』。こちらは『情報Ⅱ』と連動し、情報機器を活用した探究活動を展開していきます。

情報科学実践では、主にデータの扱い方がメインテーマになります。まず『情報Ⅱ』の範囲である「どのような分析手法があるか」「機械学習はどのような仕組みになっているのか」など、情報の専門的な知識・技能を学びます。

次に、自分たちの探究テーマに対して、どの手法が使えるかを考え、どのようなAIを使えるのか、どのようなAIの基礎になるモデルが作れるのか考えてもらいます。最終的には、それらを取り入れたアプリの作成を考えています。

--かなり高度な内容ですね。『情報科学実践』はどのように進めていくのでしょうか?

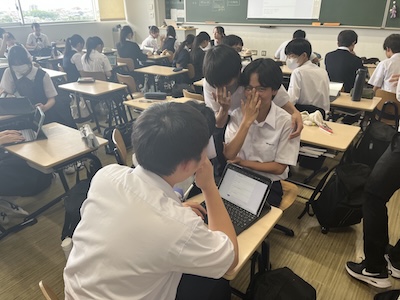

基本的には、同じテーマを探究する生徒でチームを組み、進めていく予定です。専門的な指導には、3人の教員があたります。

チーム内でシミュレーションを作る生徒、アプリを作る生徒、データを分析する生徒などに分かれ、連携しながらアプリ制作に取り組んでもらいます。この経験はチームビルディングにもつながってくるでしょう。もちろん、うまくいかないチームも出てくると思いますが、その「失敗する」という経験も、この活動を通して得られる重要な学びです。

未踏の時代を生き抜く力を育む

--あらためて、データサイエンスを活用した探究活動を通して、生徒たちにどのような力を育んでほしいと考えておられるかお聞かせください。

まず、高1の「課題を発見する」フェーズを通して、主観や感覚ではなく、「客観的事実に基づいて課題を捉えられる力」を身に付けてほしいですね。

そして、高2は「解決策まで考える」フェーズ。世の中の探究活動は提案で終わっているものも多く、それも大人からしたら実現不可能な提案である場合も多々あります。そうではなく、客観的事実をもとに課題を立て、小さなことでもいいから自分ができる解決策を考えられるようになってほしいと思います。

それには、「目的に必要なデータを見定める力」「試行錯誤する力」「振り返り、次に活かせる力」の3つが欠かせません。そうした力を身に付けられるよう、指導していきます。

--先行して、データサイエンスを活用する探究ゼミを進められていますね。活動を通じて、生徒たちに変化は見られましたか?

一度立ち止まって考える生徒が増えたと感じています。これもデータを扱うことを通して、批判的思考力が養われたからでしょう。

進路指導の場面でも、私たち教員の言葉をそのまま受け入れるのではなく、自分で調べてきて、「僕が調べたこのデータと、この本のデータはどっちが正しいですか?」と尋ねてくる生徒が多くなりました。そういう時は一緒にデータを見て、場合によっては調べ直して答えています。

--先生としては大変な時もあるのではないでしょうか?

正直に言えば、何でも鵜呑みにしてくれた方が楽な面もあります(笑)。しかし、これからの時代は「未踏」とも言われるように、何が起こるかわかりません。そんな中で、生徒に自分の足で立って生きていける力を身に付けてほしいと思うなら、「立ち止まって考える力」「客観的なエビデンスに基づいて考えられる力」を育てる必要があります。それにきちんと時間をかけることが、生徒への正しい関わり方だと思うんですね。

理系では『情報Ⅱ』を必修化

--2026年度からの変更点は、他にもありますか?

理系の生徒に『情報Ⅱ』を必修化することですね。『情報Ⅰ』が、いわば情報に関する教養を身に付ける教科だとすれば、『情報Ⅱ』は情報の専門家を育てるための教科。非常に専門性が高い内容になります。

ただ、この『情報Ⅱ』は現在の大学入試にはほとんど関係がありません。ですので、進学校と呼ばれる学校で必修にしているところはほとんどないと思います。しかし、これからの探究活動の基盤となる「データを活用する力」を培うには欠かせない教科ですので、本校ではあえて理系で必修にしました。

--今の高校生はとても忙しいと聞きます。必修科目が増えることで、生徒の負担が増えることはないのでしょうか?

確かに、本校の生徒は学業だけでなく、クラブ活動にも非常に熱心に取り組んでいますので、毎日忙しいのは事実です。その負担を少しでも軽減するために、「フロンティアウィーク」という期間を年に2回、7月と12月に1週間設け、探究活動に集中して取り組んでもらっています。

普段は基礎学力をつける授業に重きを置いて、フロンティアウィークでは一気に探究活動に磨きをかける。このように学習と探究のオン・オフを切り替えることで、集中して取り組める環境を作っています。

--多彩で系統立てた探究活動ができるのも貴校の強みですね。

そうですね。長年の探究活動で築いたネットワークのおかげです。高2の探究の授業では、本校教員はもちろん、外部の専門家にも協力してもらっています。『理数探究実践』では、大阪公立大学や京都府立大学の先生方と連携して研究を進め、別の大学で研究成果を発表させてもらうことも計画しています。

また、企業から探究テーマが持ち込まれることもあります。こういった企業との連携も、本校の強み。

外部とも連携した探究活動では、多様な大人とも出会えます。生徒たちは教員が言うことにあまり反応しない時もありますが、企業の方が同じことを言うと、すんなり受け入れるんですよ。視野が広がるという点でも、外部との関わりは非常に意味のあるものだと感じています。

--今後の探究活動についての展望をお聞かせください。

中学校と高校の探究活動をしっかり連動させていきたいですね。高校ではどうしても抽象的なテーマや、自分たちで課題を設定することが多くなりますが、中学生のうちは、やはり体験が何よりも大事です。目で見ること、触ることも含めたリアルな体験を出発点として、そこから「どんなデータが必要か」「データ化する意味」を考えるプロセスを丁寧に踏む。そうした積み重ねを通して、中高一貫校だからできる探究活動を作っていきたいと考えています。

<取材を終えて>

今回の取材で特に印象的だったのは、『情報Ⅱ』の必修化という大胆な決断だ。この科目は大学受験に直接的には役に立たない。しかし、データサイエンスの重要性が高まる中、今後の社会を生き抜くうえで必要不可欠な学問であることは間違いない。

この決断ひとつ取っても、同校が大学受験だけでなく、その先の人生をも見据えて教育に取り組んでいる姿勢がうかがえる。同校の姿勢は、少子化の時代にあっても「選ばれる学校」を探す、ひとつの指標になるのではないだろうか。

この学校のスクール特集

雲雀の生徒は中だるみなし!自己肯定感・効力感を育む探究活動。

公開日:2024/6/19

大学や社会での学びを中高時代に経験。なりたい自分から逆算して臨む受験

公開日:2023/8/9

多彩な探究活動が育む自ら学ぶ姿勢。現役生の国公立大学合格率も4割を突破

公開日:2022/4/21

多彩な探究活動の展開が、国公立大学の推薦入試合格者の増加につながる

公開日:2021/5/10

現役生の約4割が国公立大学に合格。臨時休校中もICTで学びを届ける。

公開日:2020/6/9

「本物の学び」が生み出す大学合格実績 の躍進。アラカルト入試も導入へ。

公開日:2019/6/10

「やってみなはれ精神」が育む進化&深化した新しい統合型学習

公開日:2018/11/29

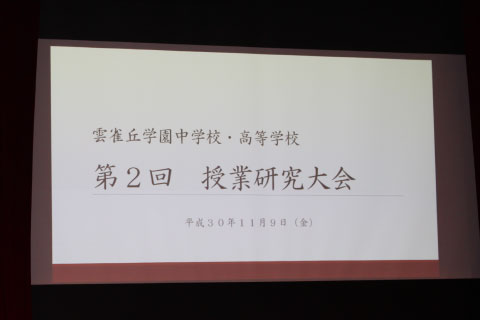

「授業研究大会」で先生の授業力を向上

公開日:2017/12/8

英語・グローバル教育がバージョンアップ

公開日:2016/7/11

「孝道」と「やってみなはれ」の精神で生徒の成長を後押し

公開日:2016/1/25

「本物の学び」を通じて、夢をみがく、可能性をみがく

公開日:2015/5/1