スクール特集(サレジアン国際学園中学校の特色のある教育 #8)

新プログラム MEDICOが募集開始! 進化を続ける21世紀型教育

2025年度、サレジアン国際学園中学校高等学校は、デュアル・ディプロマ・プログラムを始動し、ゼミナール活動では新たに遠隔地のフィールドワークを実施。進化する同校の教育活動を取材した。

思考力や表現力を養う「PBL型授業」を全教科で実践

「21世紀に活躍できる世界市民の育成」をビジョンに掲げる同校は、これを履行するために、「考え続ける力」「コミュニケーション力」「数学・科学リテラシー」「言語活用力」「心の教育」の5つを教育の重点項目に設定している。

募集広報部部長の尾﨑正靖先生は、「本校は、この重点教育のもと着実に力を育むために、全ての教科でPBL型授業(Project Based Learning)を実践しています。PBLとは、解がひとつでない問いに対して、生徒自らが最適解を導き出す学びのことです。授業は、トリガークエスチョンを投げかける→個人で最適解を構築→グループディスカッション→グループの結論選択→プレゼンテーション→ルーブリック評価、という流れで行い、そのプロセスを重ねることで思考力や表現力を養います」と話す。

「AIやテクノロジーがますます進化する21世紀社会で求められるのは、与えられた課題を的確に処理する能力よりも、“自ら課題を発見し、最適解を構築して解決する能力”です。6年間のPBL型授業を通して、これらの能力を育てていきたいと考えています」

また同校は、生徒の個性や能力、目指す進路に応じて学びのスタイルを選べるよう、「本科」と「インターナショナル」の2つのクラス(コース)を設置している。さらにインターナショナルクラスは、英語習熟度でアドバンストグループ(AG)とスタンダードグループ(SG)に分けて授業を展開している。なお、中学1年は、本科とインターナショナルが混在したハイブリッド学級を編成し、理数や社会科などを得意とする本科生と、高い英語力を持つAG生、英語学習に前向きなSG生が同じクラスで過ごすことで、互いに刺激を与え合い、足りないところはサポートをし合いながら、共に成長をしている。

外国人教師と日本人教師のダブル担任制をとり、朝終礼をIT (International Teachers)が行うなど、全ての生徒が英語環境で過ごせるのも大きな特徴だ。

▶︎募集広報部部長 尾﨑正靖先生

▶︎外国人教師と日本人教師のダブル担任制

▶︎PBL型授業(Project Based Learning)

研究者として学ぶ「本科クラス」。来年度は「MEDICO」プログラムを新設

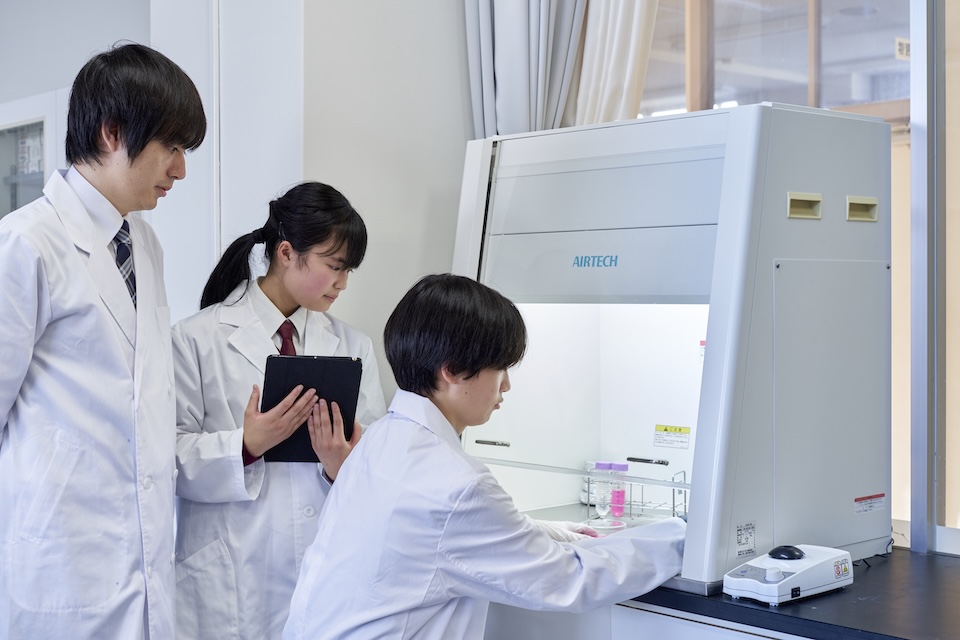

本科クラスは、「研究者のように学び、掘り下げる」ことを重視し、PBL型授業をはじめ、中学2年~高校2年生が一緒に学ぶゼミナール活動に取り組でいる。

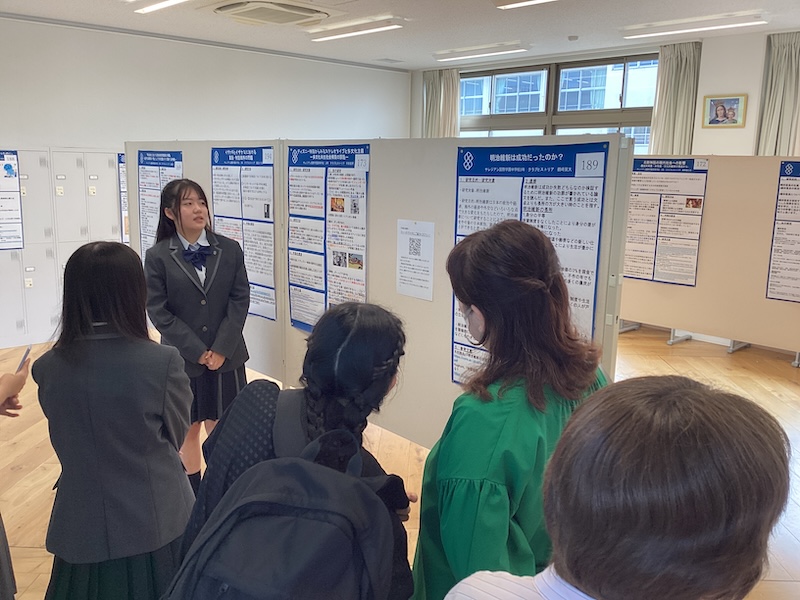

現在、開講しているゼミナールは、「文藝批評・文化論ゼミナール」「Math-Lab~数楽研究室~」「プログラミングゼミ」「TEC~Technology・Energy・Cosmic~」「化創ラボ」「ネオバイオ」「クラブ ヒストリア」「entrepreneur(アントレプレナー)養成講座」の8つ。生徒はその中から興味関心のあるゼミナールを1つ選択し、毎週3時間、複数学年が集まって学び合ったり、個人でテーマを設けて研究活動をしたりする。毎年、秋に開催される学園祭では、ゼミナールごとに教室を使用し、全員が個人研究の進捗報告にあたるポスターセッションやプレゼンテーションを実施。高校2年生は、学びの集大成として最終論文を執筆する。

尾﨑先生は、「これまでゼミナール活動では、学期ごとに丸1日を使った校外学習をしていましたが、今年度から合宿も行うことになりました」と話す。

「例えば、『Math-Lab~数楽研究室~』は大阪と京都に行き、大阪では万博とUSJを訪れました。万博では、数学研究者がプロデュースするパビリオンを見学し、数学と社会の関係性に触れたり、USJでは経営やマーケティングなども学びました。京都では、和算額が奉納されている北野天満宮を参拝し、和算を研究している京都大学の学生に話を聞き、和算に挑戦したり、京都大学も訪問しました。

また、『化創ラボ』は、京都、大阪、兵庫を周り、京都では島津製作所を訪問し、医療系の機器について学び、実験も体験させてもらいました。また、Math-Labと合流して、京都大学も訪れました。大阪は万博へ、兵庫は播磨科学公園都市へ行き、世界最先端の放射光施設『SPring-8』を見学しました。

私が担当している『アントレプレナー養成講座』では、沖縄本島にある沖縄科学技術大学院大学を訪問し、科学技術の研究と社会課題の関わりについて学び、研究室も見せてもらいました。2日目は石垣島に渡り、ユーグレナの生産技術研究所を見学。小さな研究所からスタートした企業が、社会課題とどう向き合い、成長していったかなどを聞きました。また、那覇と石垣島の繁華街を歩き、地方創生についても考察しました」

そして本科クラスでは、2026年度より新たにMEDICO(Mastery Education for Dedication with Innovation, Curiosity, Originality)」というグループの募集を開始する。本科に所属しながら、数学、科学、情報技術を中心とした先進的な学びを展開し、医学部への進学やテクノロジー分野における高度なリテラシーの育成を目指すという。MEDICOは、医学、データサイエンスなどに関心のある生徒を対象とし、2年次から数学・理科・情報分野について、MEDICOグループでの取り出し授業を実施する。より深く専門的な学びが可能なだけでなく、数学オリンピックを目指せるような数学力もつけていくことで、一般受験での難関大進学も目指していく。

▶︎学園祭のポスターセッション

▶︎ゼミの活動で京都大学を訪問

▶︎ユーグレナの生産技術研究所を見学

「インターナショナルクラス(SG)」の数学・社会の授業の英語実施化へ

インターナショナルクラスのアドバンストグループ(AG)は、英語、数学、理科、社会、教科横断型の探究的な学び(iTime)を、それぞれの専門知識を持つInternational Teacher(IT)がオールイングリッシュで指導し、1週間39時間の授業数のうち23時間は「英語で学ぶ」授業となっている。

一方、スタンダードグループ(SG)はこれまで、週10時間の英語の授業をITが担当し、その他の教科は日本語で行っていたが、2026年度から数学と社会、iTimeもAG同様、ITがオールイングリッシュで指導することになった。

インターナショナルコース部長・英語科の久保敦先生は、この理由について、「毎年、1年から2年に進級する時、約20名のSG生がAGへ移っていきます。今まではAGを希望するSG生に対して、Pathwayという特別講座を夏・冬・春に開き、学年末に英語力を審査する方法をとっていました。しかし、生徒にとって課外授業は、部活との両立ができないなど負担が大きく、また、SG生や保護者からも、『SGの学びをAGに近づけてほしい』という要望がたくさんあがっていました。そこで、授業ごとAGに近づけることにしたのです」と話す。ただしSGは、2科・4科で受験をした生徒であるため、ITによるオールイングリッシュの授業には、慣れるまで日本人教員のサポートが付くという。

そして今年度、インターナショナルクラス・アドバンストグループでは、中学入学1期生が高1生になったタイミングで、西オーストラリア州教育省と提携したデュアル・ディプロマ・プログラム(DDP)がスタートする。DDPとは、国内の学校に通いながら、海外校のカリキュラムも同時に履修し、2つの国の卒業証書(デュアル・ディプロマ)を取得できるプログラムのこと。同校の場合、サレジアン国際学園のWACE (Western Australian Certificate of Education)を取得することで、オーストラリアの高校卒業資格を得ることができる。

「WACEの良さは、まず、本校が重視しているPBL型のカリキュラムであることです。また、WACEの科目は全て日本の科目と読み替えができるため、追加の授業をする必要がなく、さらに6か月または1年間の留学も用意しているので、西オーストラリア州で学んだ後、同じ単位を持って本校に戻ることができます。そしてWACEを取得すると、オセアニアとイギリスの大学に進学した場合、1年間のファンデーションコースが免除され、3年間で卒業することができます。加えて3月入学が可能なので、本校の卒業式を待たずに大学生になることができます。また、アメリカやカナダの大学を受験する時は、TOEFL iBTなどの英語の資格が必要ありません。一方、国内大学には、帰国生枠で受けられる学部もあり、WACEを取得することで、国内、海外大学の両方に進学のチャンスが広がりますね」と、久保先生は言う。

また同校はDDP始動に向け、今年度から中2以上の生徒と保護者を対象に、「海外大学フェア」を開催している。アメリカやイギリス、オーストラリアなどの公立大学や私立大学、コミュニティカレッジ等、様々な大学の情報を得る良い機会となっている。

▶︎インターナショナルコース部長 久保敦先生

▶︎約30名在籍するInternational Teachers

▶︎AGの英語授業

姉妹校との交流、海外留学をはじめとした国際教育を推進

「21世紀に活躍できる世界市民の育成」を目指す同校は、英語学習はもちろん、国際教育にも力を入れている。その1つが「インターナショナルウィーク」の取り組みだ。同校は、世界97カ国にサレジアン・シスターズのネットワークを持ち、毎年、姉妹校から生徒を招待している。今年度は10月に韓国から10名、香港から5名の生徒が同校を訪れた。

募集広報部・英語科の米澤樹音先生によると、「インターナショナルウィークを学園祭と同じ時期に実施することで、姉妹校の生徒にも自分の学校や国についてプレゼンをしてもらうことができました。学校外では本校生徒のホストファミリーと一緒に過ごし、東京観光なども楽しんだようです。これまで、フィリピンやオーストラリアの生徒も訪れており、来年はイタリアの生徒を招待する予定です。インターナショナルウィーク以外でも、7月にイギリスの姉妹校の生徒が来校しました。今後もいろいろな国の姉妹校と文化交流を進めていきます」と抱負を語る。

また、同校は毎年、中学2年~高校2年の希望者を対象に、2週間のオーストラリア「スタディーツアー」を実施している。今年度の訪問地はパースで、本科、SG、AGの生徒計37名が参加した。生徒たちは現地でホームステイをしながら、午前は語学学校に通い、英語習熟度別の2つのグループで授業を受ける。午後は姉妹校や大学訪問、市内観光などを行った。

今年、スタディーツアーを引率した米澤先生は、「AGの中には海外大学進学を目指す生徒もいるので海外を体験する機会として、本科生は本場の英語にチャレンジしようという意気込みで参加をしていました。AG生が通訳の役割を担ったり、大学でプログラミングを学ぶ授業では、それを得意とする本科生が率先して取り組んだり、生徒同士の協力も見られました。ただ、同じ年代の生徒と会話ができる姉妹校訪問が1日だけだったので、次はもっと交流できる時間を増やしたいですね」と話す。

同校はスタディーツアーの他にも、海外ボランティア研修、高校1年生を対象に3、6、12ヶ月の中長期留学のプログラムを準備している。留学先はオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、イギリスなど。DDPを導入しているAGは、西オーストラリア(WACE)留学限定となる。

このように同校は毎年、教育内容をブラッシュアップし、新しい取り組みも積極的に導入している。2027年には新校舎も完成する予定だ。同校が推し進める21世紀型教育は、さらに加速していくことだろう。

<取材の追加と感想>

同校は2026年度から、SGでも数学と社会の授業をオールイングリッシュで行う予定だが、実際、2科・4科で受験したSG生の英語力はかなり伸びているという。また、英語に関してはインターナショナルクラスがクローズアップされがちだが、本科クラスでも英語の授業は週8時間あり、IT(International Teachers)が主導していることで成果を上げている。2026年度にスタートする注目の新プログラムMEDICOも大いに期待される。

▶︎募集広報部 米澤樹音先生

▶︎姉妹校との交流

▶︎ボランティア研修(フィリピン)