スクール特集(湘南白百合学園中学校の特色のある教育 #6)

自由な発想を生む「クリエイティブスペース」誕生で大きく進化する情報教育

湘南白百合学園中学・高等学校に、新たな学びの場「クリエイティブスペース」が誕生。同施設で行われる情報科の授業や3Dプリンターの活用などについて話を聞いた。

湘南白百合学園中学・高等学校は、2024年度より文部科学省から「DXハイスクール」に認定された。「DXハイスクール」として文部科学省から支援される環境整備の経費を用いて、新たな学びの場や生成AIを用いたプログラム等を企画し、情報を軸とした教育のさらなる充実を目指す。夏休み期間を使ってリノベーションされた「クリエイティブスペース」を取材し、教頭の水尾純子先生と情報科の江畑和歩先生に同施設の活用や情報を軸とした教科横断の学びなどについて話を聞いた。

「DXハイスクール」認定による教育の充実

「情報」が教科として導入されたのは2003年のこと。プログラミングを含む「情報の科学」と情報リテラシーを扱う「社会と情報」の2科目が設定され、旧学習指導要領のもと、学校側がどちらかの科目を開講する中で、「社会と情報」が 80%、「情報の科学」が 20%程度という開設状況が生じた。「情報の科学」と「社会と情報」では、内容に異なる部分があったため、学校によってプログラミングやデータ活用を学ばない生徒も多数存在することとなった。その後、すべての生徒に共通して情報活用能力・プログラミング的思考・データ活用力を保障する必要があるという判断のもと、新たな高等学校学習指導要領によって「情報Ⅰ」に一本化されたという経緯がある。

2022年度に施行が開始された新学習指導要領で新たに必修科目として設けられた「情報Ⅰ」は、プログラミングが必修となり、「情報社会の問題解決」「コミュニケーションと情報デザイン」「コンピュータとプログラミング」「情報通信ネットワークとデータの活用」という4つの単元で構成されている。

「2025年度の大学入試から情報Ⅰが共通テストの科目になり、本校でも昨年度の受験生から共通テスト対策にも取り組んでいます。しかし情報の授業では、共通テストの問題が解けるようになることだけを目指しているわけではありません。情報という教科には、社会に出てから役に立つ内容が多く含まれています。情報を学んでおくと大学生や社会人になってからどんなことができるようになるか、情報で学んだ考え方が社会でどのように活かすことができるのかなども、授業を通して伝えるようにしています」(江畑先生)

同校が認定されている「DXハイスクール」は、デジタル分野を支える人材を高校段階から育成することを目的とした取り組みだ。情報や数学などの教育を重視するカリキュラムを実施するとともに、ICT を活用した文理横断的・探究的な学びを強化する学校が認定される。

「情報の授業は、タブレット端末や電子黒板、3Dプリンターなどのハードが重要な役割を果たす科目です。情報を軸とした教育にこれまで以上に力を入れ、より充実させたいと考えてDXハイスクールの認定を目指しました。環境を整えることで、情報Ⅰの先に選択科目としてある情報Ⅱの内容をより深め、全体として情報科のレベルを上げていきたいと考えたことも背景の1つです」(江畑先生)

▶︎情報科 江畑和歩先生

情報の授業で身につく「情報活用能力」

「情報Ⅰ」は必修であるが、全員が技術者を目指すための力を身につけることを目指しているわけではないと江畑先生は語る。

「全員に身につけてほしい力を一言でいうなら、情報活用能力です。テレビやSNSなどを通して、様々な情報が流れてきます。しかし、テレビの情報が全て正しいとは限りませんし、有名な人が言っているから正しいとも限りません。得た情報が正しいかどうか自分で判断できるようになり、その上で情報をうまく活用できるようになってほしいと考えています。社会で求められる力も日々アップデートされていくので、他校の先生がインターネット上で公開している授業内容を参考にしたり、研究会に参加するなどして、常に情報収集をしています」(江畑先生)

情報科の授業では、他人の立場に立つことや立場を変えることも大切だという。

「情報Ⅰには、情報デザインも含まれています。人に伝わりやすいデザインや構成、例えばWEBページのボタン配置、機械のシンプルな操作方法などです。夏休みには、都道府県のPRポスターを作る課題を出しました。相手がそのポスターを見たときに、そこに行きたいと思うか、人の目を引くかを考えて作ります。情報科は人が中心となる学問なので、作品を見たときに人がどう感じるかが大切なのです。全体として多岐にわたる内容ですが、普段使っているものの裏側を知る機会でもあります。しかし、授業はきっかけ作りにすぎません。授業を通して、プログラマーやデザイナー、データサイエンティストなどを目指したいと思った生徒には、プラスαとして応用の課題も出し、さらに深められるような内容にしています。授業では欲張らずに、そこから関心を持った部分を深めていくのは生徒それぞれなのだと伝えていきたいです」(江畑先生)

▶︎生徒が作成した都道府県のPRポスター

様々な場面での活用が期待される「クリエイティブスペース」

▶︎2025年9月に完成した「クリエイティブスペース」

従来のパソコンルームとその前のホールを全面改修し、自由で柔軟な発想を育むために活用する「クリエイティブスペース」が誕生した。可動式の机や椅子を備えた教室は、授業や探究活動などの多様な学びのスタイルに対応し、生徒の主体的な活動をサポート。ガラスのパーテーションを全開すれば廊下と教室が一体化し、1つの授業の場としても使える。教室内には、3Dプリンターをはじめとする最新の機器を設置し、生徒たちがモノづくりを通じて創造性を発揮することが期待されている。

「改修前のパソコンルームは、ノートパソコンが据え置きになっていましたが、改修後は自分でパソコンを持ってくるスタイルになりました。主に情報科の授業で使うことを想定していますが、どのような授業でも活用できます。2020年にリノベーションが完了したメディアネットラボ(図書館)にも同じような可動式の机や椅子があり、話題が発展しやすい配置にできるので、様々なグループワークに活用してきました。情報科の授業では、プログラミングで作ったロボットの試作品などを動かす際に、廊下のスペースを使うこともできます。理科で何かを転がす実験をするなど、教員も生徒もクリエイティブな使い方ができるスペースです。先生が楽しんで教えられ、遊び心が発揮されるような場所になれば、学びに余白が生まれ、余白を彩っていくことで学びがさらに豊かになっていくと考えています」(水尾先生)

▶︎教頭 水尾純子先生

廊下のスペースはまだ完成ではなく、ステージ部分にはプロジェクターが設置され、スライドを投影してプレゼンをすることも可能になる。生徒たちがデザインして2021年にリノベーションされた「リリースペース」でも人気のファミレスタイプのブースには、電子モニターが付く予定。モニターを見ながらミーティングをしたり、プレゼンの練習をするなど、「リリースペース」とは違う使い方ができるようになるという。

「生徒同士が協力し合い、教え合いながら学習を進めていくジグソー法という学習方法があります。クラスを分割してジグソー法で進める場合など、各グループの場所が離れている必要があるときには、廊下のスペースまで使えると授業が展開しやすいです。情報科だけでなく探究の授業などでも活用できますし、部活や委員会のミーティングなど、授業外でも人数に合わせて教室や廊下のブースを使い分けて活用していけると思います」(江畑先生)

▶︎ステージ

▶︎ブース

3Dプリンターで広がる可能性

「クリエイティブスペース」完成に先立って導入された3Dプリンターにも、様々な活用が期待されている。

「3Dプリンターのよいところは、アイデアを簡単に形にできる点です。私たちは3D(三次元)の世界で生きているので、平面(二次元)だと実際のイメージとは異なります。通常は、アイデアを形にしようとすると、設計図を作成したり適した材料を用意してそれを加工するなど、かなりハードルが高く、時間も手間もかかります。3Dプリンターは、3D設計ソフトなどを使ってデータを用意してプリンターに動作指示を出せば、アイデアを形にすることができる革命的な出力装置なのです。すでに製品化されているようなものであっても、使いたい場所などに合わせてカスタマイズできるのも活用しやすい特長だと思います」(江畑先生)

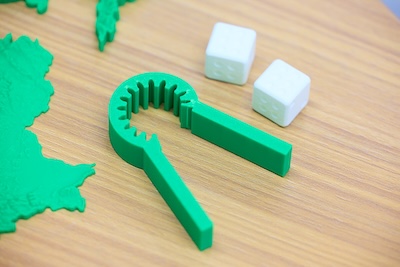

6月には高3生が学校設定の選択科目「情報探究」の授業で、「教室や家にあったら便利なモノをデザインする」というテーマのもと、身の回りの課題を見つけ、それを解決するアイデアを3Dプリンターで形にした。3Dモデリングソフトを用いて設計を行い、試作品をプリントするまでのプロセスを体験。企業が製品の開発初期段階で試作品を作成し、その機能やデザイン、使い勝手を検証するプロトタイピングのようなイメージで、実用性の高いアイデアが数多く見られたという。

「微量の力でペットボトルを開けられるグッズを作った生徒は、初めはキャップの上からかぶせるタイプで試作しましたがうまくいかなかったので、横から挟むような感じの形になりました。あの大きさなら20~30分で1つできるので、2,3個作ったと思います。どんな思いがあって、何を解決したいか考え、そのためのアイデアをデザインして作ってみて、うまくいかなかったらまたチャレンジするというサイクルを重ねることが大切です。プログラミングでも同様のサイクルを経験できますが、画面上で見るだけだと出来たと感じることが難しいという面があります。一方、3Dプリンターは完成したモノを手で持って感じることができるのがよい点です。トライアンドエラーのサイクルを繰り返すことで、問題を解決する力も身についていきます」(江畑先生)

▶︎3Dプリンター

▶︎生徒制作のペットボトルオープナー

「情報」を軸とした教科横断への期待

「情報」という教科は他の教科との連携においても軸となり、教科横断へのハブ(中心部分)になってほしいと水尾先生は語る。

「本校では毎年春に、お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーション研究所の先生方と共同して江ノ島での地学・生物フィールドワークを実施しています。その際に、お茶の水女子大学の先生が3Dで江ノ島の模型を作ってくださいました。模型では、砂州になっていて、2つ山があり、えぐれている部分もある地形を手で触って感じることができます。地理の学習では、等高線などを学んでもすんなり頭で立体としてイメージできる人と、そうでない人がいます。立体になっていた方がイメージしやすいので、学びのきっかけにもなりやすいでしょう。国土地理院では3D用のデータを無料で配布しているので、それを活用すれば誰でも簡単に3D地図が作れます。型を1つ作っておけば、紙粘土などで生徒の人数分作ることもでき、色をつけて活用する方法や社会科にも使えることなども教えていただきました。フィールドワーク中に先生が模型を使って楽しそうに説明してくださるので、教科に関心がなかった生徒が楽しさを見出すきっかけにもつながると思います」(水尾先生)

▶︎3Dプリンターで制作した同校付近の地形

江畑先生は、他教科とのコラボレーションにも積極的に働きかけているという。

「3Dプリンターで作りたいものがあれば言ってくださいと言うだけでは難しいので、私からも提案するようにしています。例えば、数学では図形の問題が苦手な生徒も多いので、立方体に穴を開けて斜めに切ったときの断面を見せるために模型を作って授業でも活用されました。情報科は、各教科のベースとなる学びでもあるので、どの教科ともコラボが可能です。高3の選択科目となっている情報Ⅱでは、生成AIについても学びます。昨年のオープンスクールでは、お札をテーマに生成AIを使った課題に小学生と本校の生徒が一緒に取り組んだ例もあります。本校をイメージしたお札を作るという課題では、海をテーマにした動物や本校でよく見られるリスが描かれたお札が生成AIを使って作られました。これは、情報科が社会科のお金に関する教育とうまくコラボできた例ですが、今後もコラボの輪を広げて行きたいと思っています」(江畑先生)

アイデアを形にしようと行動を起こす生徒たち

同校では、大学・企業等とのコラボ講座や自己探究・キャリア講座など、多数の探究講座が開かれている。また、SDGs達成に向けて様々な取り組みを行っている「SEE」など、有志団体の活動も活発だ。それらの活動の中から、3Dプリンターを活用したいという生徒もでてきているという。

「7月に東北大学東京オフィスにて、聖光学院中学・高等学校の生徒の皆さんとともに、本校の希望者(中1~高3)が防災をテーマとした探究講座に参加しました。その講座に参加した高2のAさんは、有志団体SEEとしても活動しています。SEEの活動としてわかりやすく災害の危険を学ぶことができるものを作りたいという相談を受け、アイデアとして出てきたのが立体のハザードマップでした。試作として学校周辺の白い立体地図を作り、これからSEEのメンバーで色を塗ったり、目印の旗を立てるなどして、完成させる予定です。本校の文化祭だけでなく、地域の「防災イベント」でも展示することを目標にしています。どのように見せれば危険性がわかりやすく伝わるか考えながら、生徒たちは何度かトライアンドエラーを繰り返すでしょう」(江畑先生)

文化祭で展示することで、アイデアを形にしたいと思う生徒が後に続き、最初の1歩を踏み出すきっかけになることも期待されている。

「こんなものはできないかなというアイデアを持つ生徒はどんどん江畑先生に相談して、形にできる方法があるということを知ってほしいです。相談する生徒が増えても大丈夫なように、3Dプリンターを扱える教員も増やして、生徒たちの様々なアイデアを形にできる環境を整えていきたいと思っています」(水尾先生)

<取材を終えて>

3Dプリンターの導入により、アイデアを形にするハードルはかなり低くなった。また、さまざまな活用法が考えられる「クリエイティブスペース」は、自由に発想することを促してくれる。そのような環境を整えた同校の情報教育が、デジタル分野を支える人材の育成にどう貢献していくのか、注目したい。