スクール特集(聖園女学院中学校の特色のある教育 #8)

「身近な人に愛の行いを」 世界にも目を向けた生徒会主体の“社会貢献活動”

聖園女学院中学校・高等学校では、生徒会がフードバンク活動や海外の学校給食支援をするなど社会貢献活動を行っている。その取り組みについて、教頭先生と生徒会会長に話を聞いた。

校内外でさまざまな社会貢献活動を企画し実践

同校は生徒会総務局が中心となって、社会貢献活動に取り組んでいる。中でも大々的に行っているのが、聖園祭(文化祭)での「まごころプロジェクト」だ。保護者をはじめ来場者にも協力を呼びかけ、フードバンクの食料品や、ベルマーク、ペットボトルキャップ、使い捨てコンタクトレンズの空ケースなどを回収している。聖園祭が終わると、食料品は藤沢市内の社会福祉協議会に手渡しし、ベルマークは「ベルマーク教育助成財団」、ペットボトルキャップはエコキャップ運動として「NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会」へ、コンタクトレンズの空ケースはアイシティecoプロジェクトとして「財団法人日本アイバンク協会」へ寄付をしている。

「本校では、以前から学級委員会がベルマーク運動を行っており、その後、美化委員会がエコキャップ運動に取り組んでいました。またコンタクトレンズの空ケースは、各教室にボックスを置いて回収していたのですが、聖園祭でフードバンクの食料品と一緒に集めたほうが、多くの人に発信がしやすいのではないかということになりました。そこで、5年前に心を伝えるという思いを込めた『まごころプロジェクト』が発足し、生徒会総務局がすべての活動を統括することになったのです。他にも聖園祭では、オリジナルのハンカチやお菓子を企業とコラボして製作・販売し、その収益金をフィリピンの学校給食支援をしている修道会や、パレスチナなどの被災地を支援している団体へ寄付しています」と、教頭の鹿野直美先生は説明する。

▶︎教頭 鹿野直美先生

また、生徒会は海外に向けた活動も行っている。3年前からマラウイ(アフリカ南東部に位置する共和国)で学校給食支援を行う団体、「NPO法人せいぼJapan」の活動に参加し、聖園祭とクリスマスにフェアトレードのマラウイコーヒーと、今年度から紅茶も販売している。毎年、パッケージデザインを生徒が考え、今年の聖園祭では、「身近な人に愛を注ぐ」という聖書の教えを記し、給食支援の意味を兼ねてコップに愛が注がれるデザインに仕上げた。鹿野教頭は、「毎回、生徒たちの考えるデザインに心が洗われる思いです。9月の聖園祭では、コーヒーが250、紅茶は150パックが完売しました。活動も3年目なので幅広く認知されるようになり、『味も美味しい』とリピーターも増えています」と話す。

「また、『せいぼJapan』は、カトリックの教育と関連したSDGsを中高生と学ぶことを大切にし、本校の生徒たちもいろいろな学びの機会を提供してもらっています。先日は南山大学とオンラインで支援の仕方などについて意見交換をしました。こうした活動でも高大接続をして、愛の行いはもちろんのこと、発展途上国の政治や経済的な事情なども併せて学ぶことができ、生徒にとって実りのある時間になっています」

その他、生徒会では、毎年クリスマス時に約30枚のクリスマスカードをデザインから制作。藤沢市内の警察署や交流のある男子校の藤嶺学園、子どもの家、同校の警備員など、日頃の感謝を込めて手渡しをしている。

▶︎マラウイコーヒー

生徒会会長へインタビュー

話を聞いた人

Oさん 高校2年生 中3、高1で生徒会副会長、現在、生徒会会長を務めている。

―社会貢献活動をする上で工夫したこと、また大変だったことは?

Oさん 聖園祭で「まごころプロジェクト」を実施する前に、学校のホームページやSNSで告知をしたり、生徒会のメンバーが自分のクラスに呼びかけをして、全生徒に知れ渡るように働きかけました。その効果があって、昨年よりも集まり具合が良かったです。ただ、生徒会は中3からの加入となるので、中1と中2のクラスは私たちが呼びかけに行きました。フードバンクを知らない生徒も多く、その説明をするのが大変でした。同時に、知ってもらうことが社会貢献の第一歩になることもわかりました。

―社会貢献活動で学んだこと、やりがいを感じたことは?

Oさん いろいろありますが、個人的に印象深かったのがフードバンクの活動です。社会福祉協議会の職員の方とやり取りをするなかで、社会のことを学ぶことができました。私はこれまで藤沢市の住民は割と裕福なイメージを持っていて、毎日の食事に困っている人がたくさんいることに驚きました。フードバンクは目に見える活動なので、自分たちが集めた食料品が役に立てていることを実感することができました。

やりがいを感じたのは、マラウイコーヒーの活動です。聖園祭では販売と一緒に展示もしていて、「マラウイってどんな国なんですか?」「コーヒーを通じてマラウイという国の存在を知りました」などと、関心を持ってもらえたことです。あとは、クリスマスカード作りです。1ヵ月くらいかけてデザインを考え、手間もかかりましたが、手渡しした時に「ありがとう」と喜んでもらえると、こちらも嬉しくなりました。

▶︎食料を回収

▶︎社会福祉協議会へ寄付

―生徒会会長として、頑張ったことはなんでしょうか?

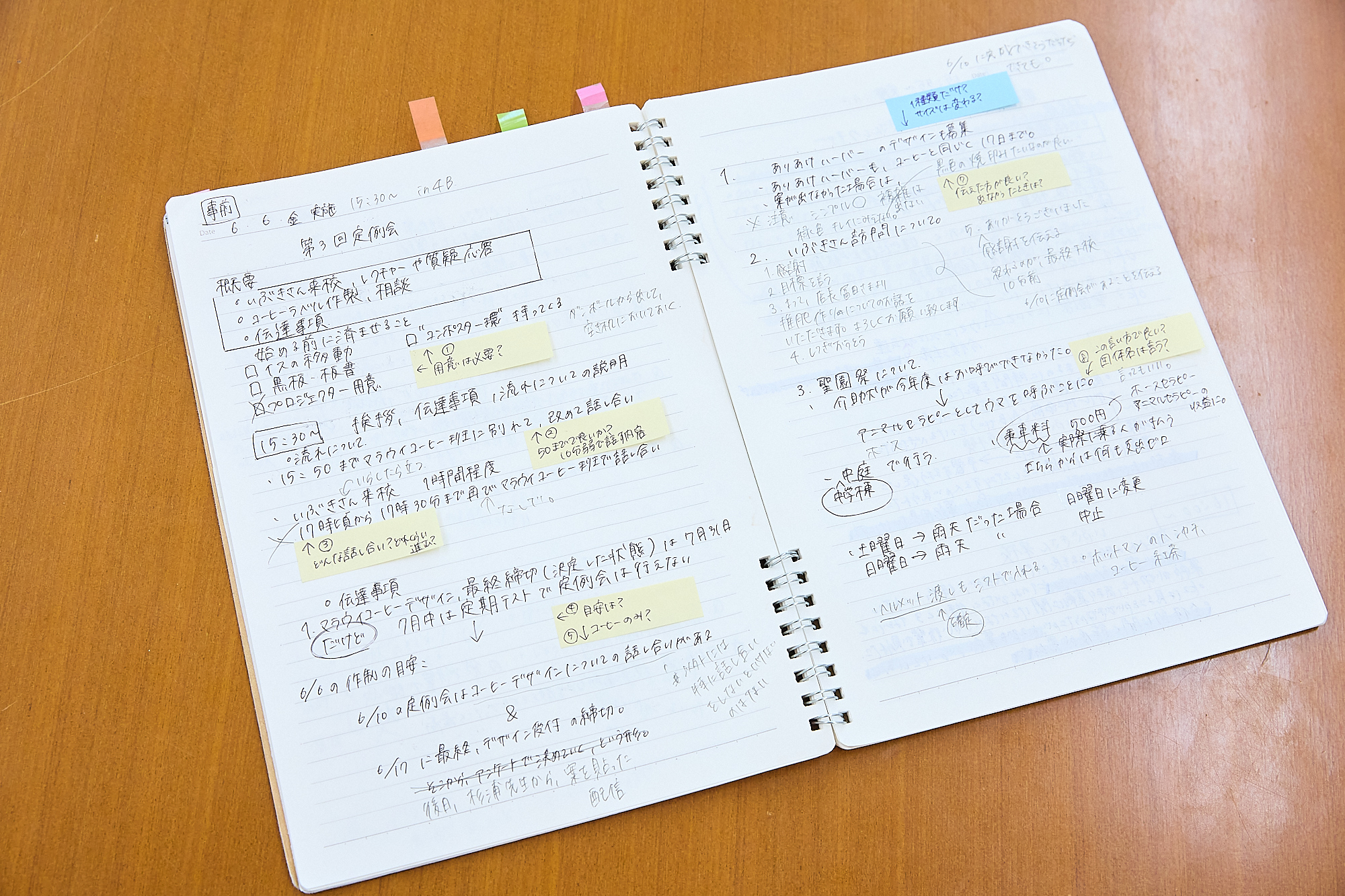

Oさん 社会貢献活動は、自分が「これをやりたい」と思っても、周りの人たちが共感し、協力してもらうことで初めて実行することができます。けれど、生徒会は年齢や1人ひとりの考えが違い、また、みんなが同じモチベーションで活動しているわけでもありません。そういう時は総務局の同級生に相談をしたり、助けてもらったりして、みんなをまとめていきました。また、定例会のために事前準備として、やりたいことややるべきこと、進行スケジュールなどをノートに書き留め、定例会の後も振り返りをして、改善点も書き出しました。リーダーとして生徒会を引っ張っていかなくてはいけないので、そこは頑張ったと思います。

▶︎定例会の進行を細かく記したOさんのノート

―生徒会の後輩に託したいこと、これから目指したいことは?

Oさん 後輩にも社会貢献活動を継続してほしいですね。この活動は校内だけでなく、校外の人と関わることで、実現することができます。そういう経験を中高時代にできるのはとても貴重だと思います。今、やりたいと考えているのは、湘南台にコンポストで作ったたい肥を持っていくと野菜と交換してくれる農家レストランがあり、その野菜を子ども食堂に提供する取り組みです。また、これまで社会貢献活動をすることで、身近な人が支えてくれるありがたさを身を持って知りました。卒業後もその感謝の気持ちを大事にしたいです。

他者も自分自身の尊厳も大切にできる女性へ

鹿野教頭は生徒会の社会貢献活動について、「本校はスクールポリシーとして、自分の良さを持って社会に貢献できる女性の育成を目指しています。そして生徒会は、カトリック学校としての価値観教育をもとに、自分たちで『身近な人に愛の行いを』のテーマを考え、実行しています。代々、生徒会で受け継がれてきた素晴らしい活動です。さらに、この活動は学校外の人と関わることも多く、『社会課題にどのように関われば解決できるのか』を考えるきっかけにもなり、人と人とのつながりから学ぶものが、生徒たちの問題解決能力を養っています」と話す。

「また、活動自体は生徒会総務局が主導していますが、他の生徒もその思いを共有したり、たとえばフードバンクで食料品を寄付するなど、生徒全員が何らかの形で社会貢献に関わっています。ちなみに聖園祭では、高校1年生全員が『赤い羽根共同募金』の活動をしています。聖園生の1人としての自覚が、本校の校訓である『信念、精励、温順』を体現していると言えますね。そもそも社会貢献活動は、自分の時間だったりエネルギーを注がなければ実現することができません。それを惜しみなくかけられるのが、聖園生の強みです。

生徒たちは外に目を向け、自分ができることは何かを考え、行動することができます。でも、それと同じくらい、『あなたのそばにいる身近な人のことを大事にしてほしい』と思っています。ほぼ無意識に一緒にいる人たちこそ、忘れてはいけない存在であることを伝えたいです」

その上で鹿野教頭は、社会貢献活動を通じて生徒へ期待することを、次のように語る。

「いろいろな出会いを大切にしてほしいですね。そして、相手がどんなことを考えているのか、何をしようとしているのか、思いを巡らせるとともに、今自分がここにいる存在意義も感じながら、一緒に過ごす時間を大切にしてほしいと思っています。それが本校の教育モットーである、『人間の尊厳のために』へつながると考えています。また、『自分はどう生きていくか、何を求められているのか』と、ふと立ち止まって考えた時に、社会貢献活動の経験は必ず役に立つことでしょう。たくさんの人との出会いを重ねるなかで、人間力も培われていくと思っています」

<取材を終えて>

社会貢献活動を行うミッションスクールは多いが、同校は生徒会が主体となって企画をしたり、活動をしているところに特徴がある。また、社会貢献というと、困っている人を助けることに目を向けがちだが、同時に、身近な人こそ大事にしなければいけないという考え方が印象に残った。

この学校のスクール特集

人間形成に必要な力を育てる部活動。生徒のやりがいにつながる環境づくりへ

公開日:2024/9/30

個々の力に対応した英語教育。スピーチ・暗唱の力をつける放課後活動もスタート

公開日:2023/11/6

信頼する大切さ、人間関係の築き方を学ぶ「プロジェクトアドベンチャー研修」

公開日:2022/7/4

中1から培った力で高校生が大活躍!段階的に力を磨く「総合探究」

公開日:2021/7/29

オンラインによる心のケアと学習指導でコロナ禍を乗り切る

公開日:2020/7/21

いのちの大切さと、自分の存在価値を再認識する「愛といのちの研修」

公開日:2019/8/22

国内外で英語&文化体験!聖園女学院の国際教育

公開日:2018/6/6